Auf dem Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos steppt der Bär: Rückläufer von Leasingverträgen, ein alternder Fahrzeugpark und sinkende Neupreise machen Modelle wie Renault Zoe, VW ID.3, Tesla Model 3 oder Hyundai Kona Elektro inzwischen zu günstigen Konditionen erhältlich. Die Modelle aus zweiter Hand machen Elektromobilität für viele Menschen erstmals überhaupt bezahlbar.

Preisvorteil durch schnellen Wertverlust

Gebrauchte Elektroautos verlieren deutlich schneller an Wert als Verbrenner. Während Benziner und Diesel nach drei Jahren im Schnitt noch mehr als 60 Prozent ihres Neupreises einbringen, liegt der Restwert bei E-Autos oft nur bei rund 50 Prozent, manchmal auch darunter. Das hat mehrere Gründe: Neue Modellgenerationen bieten größere Akkus, längere Reichweiten und schnellere Ladezeiten. Ältere E-Fahrzeuge wirken dadurch technisch schnell überholt. Sinkende Neuwagenpreise und Kaufanreize durch Rabatte drücken den Wert gebrauchter E-Modelle zusätzlich. So ist ein Tesla Model 3 inzwischen häufig schon zwischen 18.000 und 20.000 Euro zu haben. Kleinere Modelle wie der Opel Corsa-e sind entsprechend günstiger.

Akku entscheidet über Wert und Alltagstauglichkeit

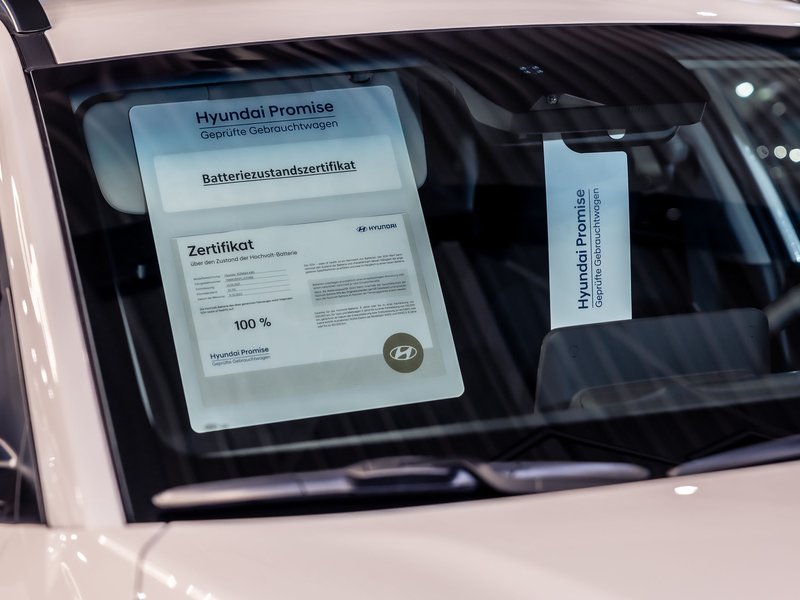

Das Herzstück und teuerste Bauteil jedes Elektroautos ist die Batterie. Ein kompletter Akkutausch kann je nach Modell zwischen 10.000 und 20.000 Euro kosten. Daher sollte ohne gründliche Prüfung der Batterie kein Kaufvertrag unterschrieben werden. Käufer sollten unbedingt den State of Health (SoH) von einem unabhängigen Drittanbieter überprüfen lassen. Die Ermittlung des SoH kostet für gewöhnlich zwischen 100 und 200 Euro und zeigt, wie viel Kapazität der Akku im Vergleich zum Neuzustand noch besitzt. Liegt dieser Wert bei 80 Prozent oder mehr, ist das Fahrzeug in der Regel problemlos alltagstauglich und für viele Jahre nutzbar.

Auch ein Blick auf die Garantiebedingungen ist wichtig. Viele Hersteller bieten bereits freiwillig acht Jahre oder 160.000 Kilometer Garantie auf ihre Batterien. Mit der EURO-7-Norm wird dies aber verbindlich. So müssen Pkw und Kleintransporter mindestens 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität nach fünf Jahren oder 100.000 Kilometer nachweisen können. Nach acht Jahren oder 160.000 Kilometer gilt der Grenzwert von 70 Prozent. Die gute Nachricht: Messungen von Forschungsinstituten und deutschen Prüforganisationen haben gezeigt, dass Batterien im realen Alltagsbetrieb wesentlich langsamer altern als in Labortests ursprünglich prognostiziert wurde.

Reichweite und Ladefähigkeit realistisch einschätzen

Neuere Modelle schaffen im Alltag problemlos 300 bis 400 Kilometer mit einer Akkuladung, manche sogar deutlich mehr. Ältere Fahrzeuge hingegen kommen durch kleinere Batterien teils nur auf 100 bis 200 Kilometer. Ebenso wichtig ist die Ladefähigkeit. Fast alle aktuellen Elektrofahrzeuge beherrschen das Schnellladen mit Gleichstrom (DC), bei dem sich in 20 bis 30 Minuten genug Energie für mehrere hundert Kilometer nachladen lässt. Ältere Modelle dagegen sind teilweise nur mit einphasigem Wechselstrom-Laden (AC) ausgestattet. Hier dauert eine vollständige Ladung mehrere Stunden. Verbraucher sollten daher prüfen, ob das Wunschmodell über eine Schnellladefunktion verfügt und wie hoch die Ladeleistung ausfällt.

Weniger Verschleiß, aber Schwachstellen prüfen

Ein großer Vorteil von Elektroautos liegt in ihrem grundsätzlich geringeren mechanischen Verschleiß. Sie haben weder Auspuff noch Getriebe oder Zahnriemen, was die Wartungskosten im Vergleich zu Verbrennern deutlich senkt. Dennoch gibt es einige typische Schwachstellen, die beim Kauf eines gebrauchten E-Autos beachtet werden sollten. So werden die mechanischen Bremsbauteile im Alltag seltener beansprucht. Das führt nicht selten zu Rost an den Bremsscheiben. Das zeigen auch die Ergebnisse des letzten TÜV-Reports für Pkw. Auch das Fahrwerk sollte genau geprüft werden. Durch das hohe Gewicht der Batterie sind Stoßdämpfer und Achsen stärker belastet als bei Verbrennern. Hinweise auf Probleme können ungleichmäßiger Reifenabrieb oder Poltergeräusche während der Probefahrt sein. Darüber hinaus sollten Kaufinteressierte die Ladebuchse und Ladekabel genau betrachten. Sie werden häufig genutzt und können durch Abnutzung oder unsachgemäße Handhabung beschädigt sein.

Wer auf geprüfte Qualität, klare Nachweise zum Akkuzustand und eine sorgfältige technische Kontrolle setzt, minimiert Risiken und gewinnt Sicherheit. So wird der Kauf eines gebrauchten E-Autos nicht nur preislich attraktiv, sondern auch zu einer verlässlichen Entscheidung für nachhaltige Mobilität.